|

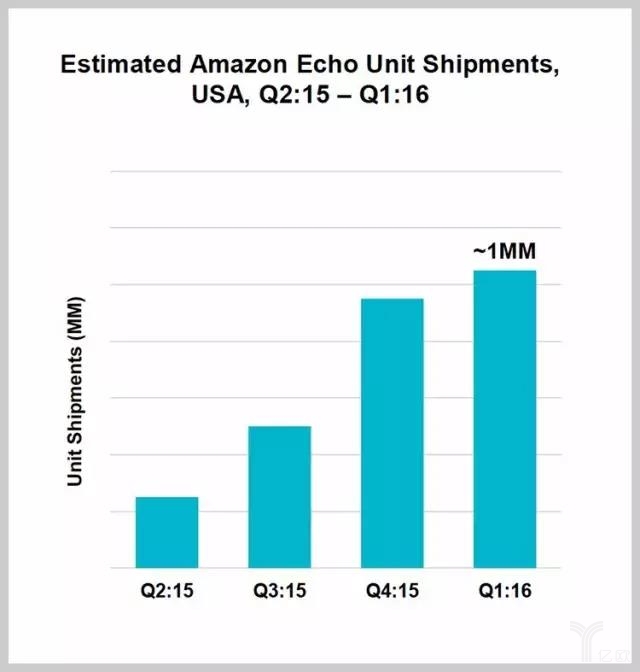

C端应用方面,主要用于移动设备、汽车、家居三大场景,用来变革原有人机交互方式;B端则针对垂直行业需求,提升人工效率,比如帮助医生做电子病历录入,或代替部分人力工作,比如回答大部分简单重复的客服问题。由于两大领域解决的问题不同,因此遇到的挑战也各不相同。 C端应用:变革交互方式,需求和体验是关键智能语音为C端提供了一种全新的交互方式,但应用和普及又跟具体场景和需求挂钩。目前,三大场景中,移动设备中的智能手机,以及车内语音交互应用最为广泛。家居领域中,虽然各种家电企业也在广泛布局,但实际使用情况并不理想。 移动设备智能语音语义在智能手机和可穿戴设备中的应用不尽相同。可穿戴设备虽然没有屏幕或屏幕较小,更适合语音交互,但大多(比如智能手表)都是非生活必需品,本身销量就很有限,再加上一些可穿戴设备并没有太多交互需求,因此实际应用量较少。 智能手机中的各类应用软件大多都配备了语音功能,但相比触摸和文字交互,使用率也不算高。很多人仍然没有经常使用语音的习惯,或者还没有使用语音的意识。究其原因,主要由于语音交互在效果和效率上都不够理想。 从效果上看,语音在开放场景下识别准确率并不高。对于用户来讲,结果不可预期,产生错误后纠错成本很高,所以宁愿打字。再者,用户在手机端对于打字和触摸已经非常习惯,因此缺乏改变习惯的动力。 从效率上看,语音在智能手机和各类软件上的应用主要以输入、搜索和调取服务为主,输入信息量并不大,而且大多移动应用都是基于触摸和文字做的交互设计,有文字推荐、按键选择等友好设置,因此原有交互方式本身已经非常便捷,语音交互效果不好,容易出错,并不能很好地提升效率。 目前,除了重度文字使用者,比如作家、记者、编辑等,对语音输入和转化有着刚性需求,其他人使用语音更多还是在无法打字或不方便触摸时,比如走路、开车等情况下。不过,随着语音识别和交互体验不断提升,会有越来越多的人在移动端使用语音。 汽车由于人在车内双手和双眼被占用,而需求又十分明确,因此智能语音成了这一场景下最合适的交互方式。 智能语音在车内的应用主要以车载导航为主,辅以查询和用车。对于业界热炒的“以语音为入口连接各种服务,从而构建车联网生态”的畅想,目前看来还距离较远。核心困难在于,整个行业尚未找到车内场景下用户的刚性、高频需求。或许等到自动驾驶汽车普及之后,人的双手双眼以及大脑解放出来,才有条件搭建包含各种服务的车内生态。 对于涉足汽车领域的语音企业来说,当前最重要的是,把导航等刚性需求的体验做到位,再去考虑如何延伸服务。 家居在家居场景下,智能语音应用主要围绕智能电视、音箱、家用机器人展开,解决的需求包括搜片、听歌、提醒、简单交互、应用调取等。 亚马逊Echo面世,带动了语音交互在家居领域应用的热潮。从2014年下半年至今,Alexa平台应用数从最初20多个增加到7000多个,并在过去半年内以每月1000个左右的速度增加。据CIRP报告估计,截止2016年11月,Echo累计销量超过510万台,2016年Q1-Q3共销售约200万台,较前三季度增长18%(2015Q2-Q4数据来源于Mary Meeker《2016互联网趋势报告》)。

图:亚马逊Echo销量估计,来源:MaryMeeker, 2016 Internet Trends Report 家居环境的天然特性使得语音成为最合适的交互方式,类似于Echo Alexa这样的平台将吸引越来越多的应用,不断丰富其产品功能,完整智能家居生态环境。随着用户习惯不断养成,这样的“智能家居控制中心”和“流量入口”有望快速普及,成为iPhone级爆款。不过,由于语音是一种全新的交互方式,除了技术所需的提升,各类应用在开发设计时还将面临用户体验和价值考量等全新挑战。 除了音箱、台灯等小家电智能产品,家用机器人也成了创业者争相押注的对象。拟生物形态智能产品的火热某种程度上承载着人类对于机器人的美好愿望,但创业者还是要从价值和实用性角度考量其产品形态的设计逻辑。最终哪种形态的智能产品会“笑到最后”,还得市场说了算,但语音会成为家居交互主流这一点,已经毋庸置疑。 (责任编辑:晨鸿) |