|

内容一直是流量的圣地,从早期的小说阅读网站,到自媒体在线创作、内容分发、以及线上IP孵化,内容的链条和变现维度更加丰富。今日头条、百度百家等平台,从内容消费到内容生产的反噬,试图支持内容的闭环。 另外一类产品,从内容生产环节出发,吸引作者在平台上创作,形成内容阵地,通过内容的势能来获得增长,进而幻化为内容消费平台。如汤圆创作,脉冲书志,以及今天要聊的简书。 文章将从工具、内容社区和商业化结合三个模块来解析简书的发展和运营过程,并思考简书的中心化难题。 工具的故事 简书的诞生小众而可预见。2012年9月,简书的开发是为了支持一种写作语言Markdown(可以编辑文字格式的语言),目标是第一款支持Markdown的文字编辑器,不能再小众更多。 还处于内测时期的简书,在2012.12.7的一次大版本更新里,很快上线了富文本编辑切换功能,把受众人群范围快速增大。同期更新的功能还有“简书社”,文章推荐版块,意味着开始内容消费和社交的尝试。

早期的slogan是“找回文字的力量”,在相当长的一段时间内,简书都是以优质的写作工具作为口碑传播于创作圈。 从时间节和内容增长点看,冷启动完成地很快。对于工具属性来说,不存在双边属性,最早期主要通过Twitter及圈内自媒体定向邀请体验。国内来说,通过微博、独立博客、小说网站、杂志等都可以定向找到很多优质的作者。 2013.4.22 正式公测之前,除了完善网站功能外和邀请作者外,已经开展初步的内容运营。包括官网“简书社”版块的推荐,微博和微信推送以及征文互动。

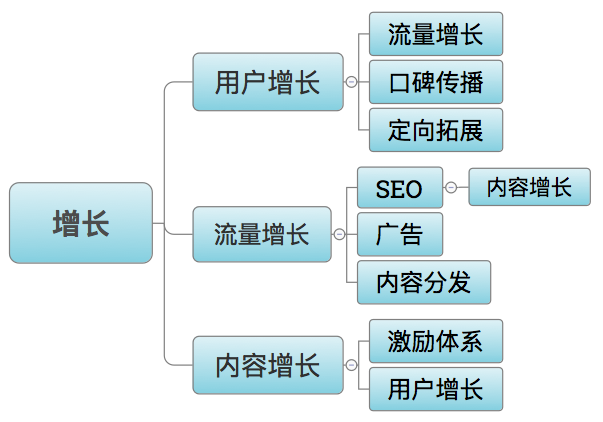

从2013.1开始,简书开展“想想”主题系列征文活动,通过参赛名单看出几点。第一,很多的参赛作者仅此一篇作品或少量更新,绝大多数作者至今没有获得较多的阅读数和关注,说明这批优质用户的维护及需求没有跟进,而且在后续内容重心变化后,这类作品和作者没有得到更多的资源扶持。 第二、在如日中天的微博时代,这批用户有很多都绑定了微博账号,并且微博是他们的玩地,但活动过程及简书官微内容,都没有利用到这层关系,发起和作者的微博互动传播。 运营增长的拐点 在 2013.4.22 网站公测后的18个月内,简书都只有PC版。度过了启动期,面临数据增长的问题,包含用户增长、内容增长和流量增长等几个方面,这三者的运营和数据相互连带,如何通过合适的策略方向来良性带动?

上面这个图大致列了三者的增长逻辑。根据归纳,我们总结出几个增长点:激励体系、内容分发、口碑传播、定向拓展。围绕这个几个增长点,我们看看简书的具体措施。 一)内容集结分发 相比于知乎,在内容集结上,简书开展地很早,形式也多样化。内容集结方式包括主题征文、主题投稿、周期集结、连载等,通过官方集结,为作者的内容建立出版、消费渠道,可以生产定向和持续的内容。 1、期刊内容集结 2013.7.31 创建电子书月刊《想想》,2014.2.14 创建《简书周刊》,精选文章,同步在豆瓣、kindle等电子书平台供下载,年末再筛选出“年度精选”出刊。 2、音频集结 2013.11.25 创建音频栏目《简书播客》,编辑选题或用户投稿,可以投文字稿由主持录音也可以直接投音频作品。 2014.12.01,联合音频平台“喜马拉雅”,用户投稿到授权主题下,喜马拉雅的主播可以选用作为音频的内容播出。通过“简书播客”栏目播出,同时在“喜马拉雅”中开设“简书播客”栏目,同步推广。

3、主题刊发 针对特定主题的文章,集结出电子书,并同步分发。 2014.02.17 筛选《神转折》《微小说》主题文章集结电子书。 2014.11.19 创建电子书刊《简书诗刊》,用户可以将诗歌投稿到专题“诗”下面,筛选集结电子书。 (责任编辑:职场达人) |