|

1934年,学霸钱学森从交通大学铁道工程门毕业,4年的平均成绩换算到今天近乎满绩。不过他在当年8月的留美公费生考试中发挥的并不好,数学竟然没及格。好在他在“航空工程”这门课中拿了87分的高分,清华的叶企孙教授决定破格录取,钱学森如愿以偿前往麻省理工深造。 用1年时间拿到硕士学位后,钱学森投身加州理工学院的冯·卡门教授旗下钻研航空理论,很快脱颖而出成为空气动力领域的权威专家。 钱学森在美国能够取得成绩,除了个人的努力奋斗外,也得益于“庚款留学”机制的设立,还得益于美国在基础科学研究领域狂飙的时代浪潮。 1933年前,德国是当之无愧的世界科学中心,当时大部分国家基础科学的教材都是德文,德语是世界学术的官方语言。即使在1919年一战战败后,德国科学都保持着世界最高水平,相对论和量子力学都在此发端。同期的美国在应用技术上处于世界前列,但在基础科学上的研究只能算二流。 1933年前,德国拥有32名诺贝尔奖得主,而美国仅有5名,成果也偏向应用层面。 改变发生在1933年。4月7日,纳粹颁布了《重设公职人员法》,宣布“共产党、马克思主义者、非雅利安血统者将被解聘”。而在大量科学家遭到解聘时,所有的德国大学却在4月22日向纳粹政府表达了集体的忠诚,在《表白书》中写道:“这个民族的阳光再度照亮了自己...”。 至1938年初,遭到驱逐的犹太裔科学家达到了1800人,德国高校教师队伍损失达到39%,爱因斯坦、托马斯·曼、古斯塔夫·赫茨等著名科学家均在此列。

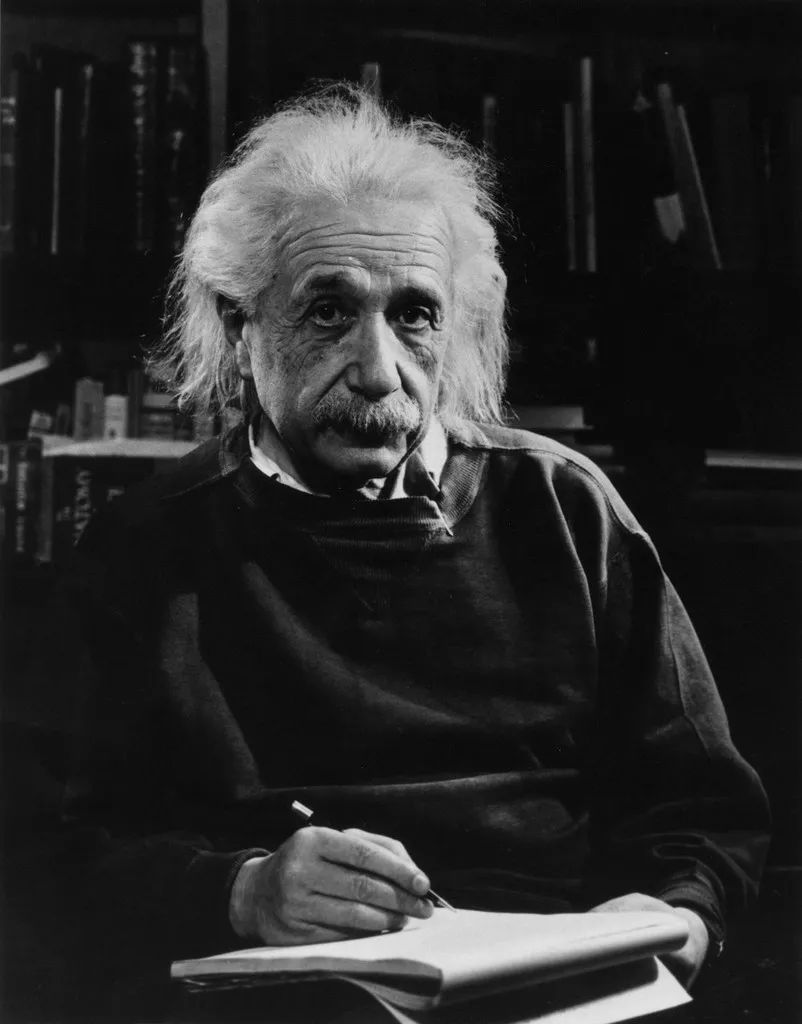

爱因斯坦(说明:CSDN付费下载自东方IC) 在美国大学援助委员、援助外国流亡委员会以及洛克菲勒基金会等机构的积极运作下,数千名科学家在美国得到安置,德、奥1400名流亡科学家中,高达77%被美国接收。这批流亡科学家为美国带来了以爱因斯坦为代表的6名诺奖得主以及后续的11名新诺奖得主,他们在美国成了几乎所有新科学传统的奠基人,树立了美国在数学、物理、化学、生物等学科的领先地位。 钱学森的导师冯·卡门正是受到纳粹影响赴美的犹太裔科学家,赴美后在加州理工开创了空气动力学的研究。钱学森1936年来到冯·卡门旗下,很快脱颖而出成为卡门最欣赏的学生,逐渐从学生成为助手,再到后来成为空气动力领域密切的合作者,共同发表了被学界称为”钱-卡门公式的“压力修正公式。 第二次世界大战期间,美苏同时盯上了德国的火箭、原子能等应用技术人才。1945年2月雅尔塔会议期间,斯大林断然否决了朱可夫进军柏林的建议,要求改变进军路线,希望先将德国导弹研究基地佩明内德收入囊中。 美国也不甘示弱,派出了冯·卡门和钱学森为代表的美国顶级导弹专家组成调查组飞赴德国,调研德国的火箭技术发展情况。在罗斯福总统的批准下,引进德国专家的“曲别针计划(Operation Paperclip)”落地实施,搜寻、拘禁德国科学家的速度开始加快,并暗中同V-2导弹研发的核心人物冯·布劳恩建立了联系。 1945年2月,冯·布劳恩率设计团队525人和积累13年的导弹研究重要研究资料投奔美占区,美军将能带走的设备运往美国,不能带走的就地捣毁。5月27日,苏军到来后失望的发现满地的垃圾,斯大林得知消息后极度失望、大发雷霆:“是我们击败了纳粹,占领了柏林和佩内明德,但是美国人确在这里带走了德国火箭专家,还有什么比这更丢脸和不可饶恕的?” 此时的钱学森领了美国空军上校的军衔,在德国亲自参与询问德国火箭专家冯·布劳恩,视察了隐蔽在松林中绝密的戈林空气动力学研究所和其他地方的风洞并撰写报告,还同导师冯·卡门一同审问了空气动力学的祖师爷路德维希·普朗特。

左起:普朗特、钱学森和冯·卡门(图片源自网络) 战争结束后,美国“曲别针”人才输入计划共引入642名德国专家。不同于犹太知识难民在基础科学研究的聚焦,德国的火箭科学家在应用科学上的专注,有效补充了前辈们在科研领域中的缺失部分,也填补了美国的空白。冯·布劳恩后来在美国发明了“土星”系列运载火箭,在阿波罗计划中送了12个人踏足月球。 (责任编辑:职场达人) |